1一个故事......

如果有人说:读完一个故事,你可以实现语言、文化、历史、政治、军事、科学、逻辑、心理知识的大融合,完成物理、化学、生物、机械、电子、天文、地理、航空、航天、考古、密码、信息技术乃至人工智能的跨学科,你是不是觉得很扯?那我告诉你:不仅不扯,而且只要你读起这个故事,还能体会到悬疑片的抽丝剥茧、动作片的火爆闹猛、叙事片的恢弘壮阔、剧情片的起伏跌宕,并且还为你多年来积攒下来的天地大猜想提供了一份能够自洽的答案,其中包括但不限于:

智人如何打败了尼安德特人

人类是如何进化而来的

人类体毛消失之谜

月球的由来

X行星是否存在以及小行星带的成因

冥王星的公转轨道为何如此扁长

地球大陆的漂移

地球动物园假说

太阳系监狱假说

而这一切,都要从月球上突然发现一具五万年前的人类遗体说起……

图1 月球上突然发现五万年前的人类遗体

够猛了吧?其实故事中还有不仅刚猛而且硬核的内容。且看诞生于1977-1981年间的这个故事在那个有点儿古早的年代为我们构想或者预言了什么:

中微子扫描观测器、可视电话、可出租的无人驾驶飞行器、空天客机、介子力学及介子核弹、微型核能发电机、全球互联网、星系文明级超级AI、瞬移和超空间传输系统、借助时空扭曲驱动的飞船、引力波通讯、智能烹饪机、还有一个绝大多数读者会忽略的东西——欧元!没错,就是2001年才开始使用的欧元。

再接着看故事硬核中的硬核——本故事的几个逻辑起点:生物进化假说、以地表温度和大气二氧化碳浓度为代表的环境因素与生存之间的关系假说、基因编辑假说、酶的生物特性假说、素食与肉食对暴力和竞争为代表的生物社会属性的影响假说、新老智慧生命之间的关系假说,以及谎言、计谋和竞争策略是否具有文明的普遍性假说,还有对AI控制权的争夺战预言……

没错,这就是一部科幻小说,英国作家詹姆斯·霍根(James Hogan, 1941-2010)的成名作——《星之继承者》三部曲。整个故事凭借具有强烈带入感的视角,呈现了一位胸怀星辰大海的物理学家在学者、工程师、情报分析师、战略项目负责人、地球与地外文明连接者、反间谍侦探之间不断转换身份、纵跃横跳,最终在生物学大咖朋友等仁人志士的协助下揭开层层迷障,拯救地球文明和外星文明的精彩传奇!

图2 跨文明星际大战

作为一名资深科幻迷,笔者一直对英伦科幻赞叹有加。无论是堪称科幻始祖的赫伯特·乔治·威尔斯,还是位列三巨头之一的阿瑟·克拉克,以及宇宙密码——“42”的发现者道格拉斯·亚当斯,都是笔者极为钦佩的人物。即便如此,《星之继承者》三部曲还是凭借阿西莫夫科幻的历史感、汤姆克兰西军事幻想的节奏感和压迫感、刘慈欣科幻的深邃感、郑文光科幻的道德感,成为了近十年来最能打动笔者的科幻作品。书中不仅有对人类科学加速发展的预测,对人类凭借顽强、抗压、激变、乐观心态去谋求生存和发展的赞颂,还有对人类个体长寿和竞争缺失之后的忧虑,以及对超强AI功能的展望及风险预警。此外,书中还设置重要的文化和科学隐喻:月面天文台被命名为乔尔丹诺·布鲁诺天文台,内涵不言自明。在第三部中承担着重要戏份的美国阿拉斯加空军基地被命名为“麦克拉斯基”,这分明是在向美国海军英雄飞行员小克拉伦斯·韦德·麦克拉斯基(C. Wade McClusky)致敬。同时,书中借助麦克拉斯基在中途岛战役中扭转乾坤的事迹,暗示人类必将在发生于此的文明之间终极决战中获得胜利。

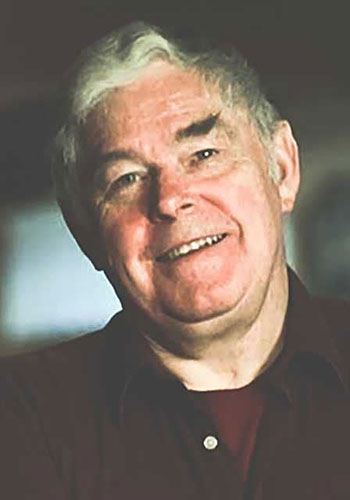

且看其作者简介:

图3 作者詹姆斯·P·霍根

詹姆斯·P·霍根(1941~2010),生于伦敦,英国著名科幻作家,长期跻身《纽约时报》畅销书榜单。霍根16岁辍学,在社会上摸爬滚打多年后获得奖学金,进入法恩伯勒机场皇家航空研究院学习电气和机械工程,之后,他曾担任多家公司的设计工程师,并最终在1960年代担任销售员,以霍尼韦尔销售工程师身份环游欧洲。

1977年,霍根的处女作、也是他一生最负盛名的作品《星之继承者》问世。两年后,霍根辞职开始全职写作。霍根曾在看完《2001:太空漫游》后打赌说他能写出更好的结尾,后来他见到阿瑟·克拉克本人时,克拉克真的由衷赞叹:“《星之继承者》的结尾确实更为合理。”

再看其斩获之殊荣:

荣获1981年、1994年日本星云赏海外最佳长篇奖

提名1978年、1982年轨迹奖

入选Twitter网友票选“世界本格推理100强”

2011-2012年被漫画大师星野之宣改编为同名漫画

……

是不是很牛?但笔者给大家介绍霍根的这部科幻牛作,绝非为了宣传带货,而是为了科学教育本身。

2跨学科难题

不知不觉间,跨学科成了当下科学教育的一大热点。

什么是跨学科?跨学科研究属于科学方法的范畴,跨学科的目的主要在于通过超越以往分门别类的研究方式,实现对问题的整合性研究。国际上的新兴学科大多具有跨学科性质,也往往因为跨学科而具备了良好的发展前景。什么是跨学科科学教育?就是在科学教育中通过问题导向,将多个学科的知识点汇总到一个探究性教学的课题之中,让学生在一次探究性学习过程中自主整合多学科知识,并掌握应用多学科知识解决复杂问题的方法和技能。相比于传统教法,跨学科教育称得上是高阶教育,不仅是真正的STEM大综合,更是以问题为导向、以应用为指引的教育形式。但跨学科教育也因此成为了当下科学教育领域的一大难点。

图4 跨学科研究场景(AI想象图)

跨学科科学教育遭遇的困难,表面看起来源于传统的分科式理科教学对整个教师群体思维的固化,但实际上来自于我们整个教育体系内对“专业性”的过度追求,以及文化体系内由“安分守己”的潜规则派生出来的认知边界限制。

针对学科教学的过度专业化,有人评价到:中国学生的专业有一英里深,但视野只有一英寸宽。反过来,西方国家的学生视野有一英里宽,但专业只有一英寸深。我国的教育界也常因为自己的“深”嘲笑西方的“浅”,但同时忽略了自己的“窄”、漠视了西方的“宽”。这种现象与整个社会迎来对科学和理性的崇尚之初,对“专业”和“专家”的尊崇是高度相关的。但随着时代发展,面对创新不足的现实问题,教育界开始意识到过度专业化已经造成了学科局限和视野狭窄问题。同时,一个多世纪以来的国际科学发展也明示了一条重要规律:重大创新往往出现在不同学科、不同专业的交叉结合点上。如果一个科研活动中没有跨学科的探索,基本上与重大发现无缘。以我国一项曾经极为接近诺贝尔奖的重大科研成果——1965年的牛胰岛素晶体的合成为例,这项科研活动涉及的每一个化合物,都要经历元素分析、层析、电泳、旋光测定、酶解及氨基酸组成分析等一系列验证。因此,看起来是生命科学领域的一项创举,却高度依赖化学、物理底层理论和相关技术的支撑。纯科学研究离不开跨学科,依托科学的技术开发和工程实践就更不可能局限在单一学科之内了。以国人经常引以为豪的大基建工程为例,道路、桥梁、隧道的建设不仅需要依托水文、地质分析和气象研究,还要结合材料科学、结构力学才能拿出施工方案。特殊环境下的基建工程,甚至需要海洋学、冰川学、生态学和人机工学研究的支持。

但吊诡的是:既然科研和技术、工程实践都需要跨学科,为什么基础教育阶段我们的科学教育却没有提早开阔学生视野、促进对学科之间关联的认识呢?笔者认为这就涉及到了我们文化深层的一个潜规则——“安分守己”,也就是自扫门前雪的处事风格。安分守己再往前挪半步,就是抱残守缺和故步自封。在这种思维限制之下,我们的学生从小就陷入了“物理是物理,化学是化学,生物是生物”的学科局限之中。再加上教师本身知识、能力和视野的欠缺,导致了传统的科学教育只注重传授相对狭隘的学科知识,却有意无意地忽略了学科之间的关联。至于学科知识的组合使用和迁移应用则更少被提及。

图5 跨学科学习场景

所以,当跨学科的研究方法被引入到科学教育领域之后,尤其是当跨学科科学教育成为一项教学任务之时,瞬间难倒了包括特级教师、教学能手和科学教研员在内诸多学科教学专家。但每当有人跟笔者提起这个话题,笔者就不禁想笑:跨学科有那么难吗?这般表态一般都会让对方惊诧莫名:跨学科难道不难吗?领会到对方表情下的潜台词之后,笔者往往就会识趣地转移话题,一笑带过,同时心里暗道:你们真的没有读过科幻。

3科幻,跨学科之大成

科幻是什么?

科幻(Sci-Fi)是科学幻想(Science Fiction)的简称,其表现形式主要是科幻小说。《辞海》对“科幻小说”的定义是:“依据科学技术上的新发现、新成就以及在这些基础上可能达到的预见,用幻想的方式描述人类利用这些新成果完成某些奇迹的新型小说。”《简明不列颠百科全书》对“科幻小说”的定义是:“20世纪发展起来的一种文学体裁,这种体裁的小说以真实或想象的科学理论的发现为基础。”

根据上述定义,可见科幻首先应该具备故事性和可读性,其次必须兼顾科学和幻想。科幻中的幻想必须依托科学展开,而科学则是幻想的基础。一般来说,只有具备了足够“科学含量”的幻想小说才能被称为科幻。如果“科学含量”不足,此类幻想小说只能被称为“奇幻”甚至“玄幻”。另外,如果构成科幻的科学内容偏重于自然科学和工程技术,且其故事偏重于靠自然科学发现或工程技术的发明来推进,此类科幻可被称为“硬科幻”;反之,如果构成科幻的科学内容偏重于社会科学、心理学或逻辑学,此类科幻一般被称为“软科幻”。因此,尽管科幻本质上属于文学作品,却既是对现有科学的阐释,又是对当下科学的超越。科幻作家除了必须具备作家应有的故事编织能力和文字驾驭能力,还必须拥有深厚的科学基础和丰富的想象力,这种大综合决定了科幻本身就是跨学科产物——即科学、文学和预测学的三结合。凭借幻想,科幻拥有了令平铺直叙的科普作品汗颜的吸引力。凭借跨学科属性,科幻也就对跨学科科学教育形成了独特的启发和引领作用。

图6 “硬科幻”的典范——《星球大战》剧照

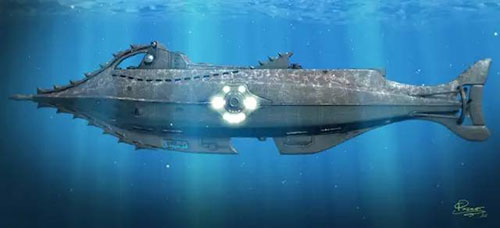

以著名的凡尔纳三部曲为例,其中《海底两万里》的故事围绕着一艘虚构的高性能潜艇——鹦鹉螺号展开,该潜艇长70米,宽8米,最高航速可达50海里每小时。该艇的驱动完全靠电力,而电力则是通过从海水提取钠,将钠与汞混合,组成一种用来替代蓄电池中的合金,再转化成电后取得的。潜艇艇员的食物全部为鱼类、海藻等,完全不需要陆地的补给,可以无限期的在海上航行。鹦鹉螺号内部有巨大的压缩空气储存柜,因此可以连续在海底潜行数天而不需浮上海面。艇的内部宽敞舒适,甚至还有博物馆和图书馆,里面藏有12,000册书籍和各种奇珍异宝。船的武器是艇首的钢铁冲角,凭着艇自身的高速和坚固外壳,威力十分巨大。应该说上述内容既有科学依据,也有幻想成分。但无论如何,当读者如饥似渴、逐字逐行了解鹦鹉螺号的结构和功能时,就不知不觉地吸收了作者精心编制的物理、化学、机械、电力、生物、人文、军事等多个学科的知识内容,并且借助鹦鹉螺号这个工程实体实现了对上述学科知识的融会贯通。

图7 鹦鹉螺号想象图

与此相呼应的,是同为凡尔纳三部曲的《格兰特船长的儿女》一书中借助搜寻格兰特船长的环球远征对海洋学、航海学、地理学、语言学、人类学的大综合,以及《神秘岛》一书中依托一群美国人的荒岛求生故事,对造船、炼钢、制陶、制玻璃、制硫酸、造炸药、建风磨、造电报机等19世纪前沿工业技术的教育和普及。

凡尔纳三部曲既是大家耳熟能详的早期科幻作品,也堪称跨学科综合科学教育的开山之作。随后一百多年涌现出来的科幻佳作在跨学科方面则是各显神通、争奇斗艳,所取得的成就实属“没有最高,只有更高”。且不表西方科幻三巨头和国内“何(何夕)、慈(刘慈欣)、康(王晋康)、松(韩松)”的作品,就连我国科幻女作家钱莉芳的成名作《天意》,也是历史、地理和时空技术的大综合。而“以科学架空历史,以科幻贯通文理”,就成了钱莉芳科幻作品的闪亮标签。

图8 世界科幻三巨头:阿西莫夫、海因莱茵、克拉克(由左至右)

图9 中国科幻第一梯队:“何慈康松”

图10 钱莉芳大作《天意》

4科幻,少年成长的阶梯

正是基于上述认识,笔者今年有幸读到《星之继承者》三部曲之后,终于忍不住写下了第一篇科幻书评,目的就是要向广大中小学科学教育工作者大声疾呼:跨学科是科学教育必修的功课,重要但绝非难事儿!而且跨学科学习未必需要固定的教程,阅读高水平的科幻小说就是最好的路径!

读到这里,别急着指责笔者离经叛道,让我们先定位一下基础教育阶段的科学教育的目标。《义务教育科学课程标准(2022年版)》指出,科学课程的总目标可分解为:

1.掌握基本的科学知识,形成初步的科学观念

2.掌握基本的思维方法,具有初步的科学思维能力

3.掌握基本的科学方法,具有初步的探究实践能力

4.树立基本的科学态度,具有正确的价值观和社会责任感

归纳上述四条中的关键词,四个“基本”和三个“初步”随之浮出水面。此时,大家就能理解为什么屡屡被我们嘲笑的西方国家学生的“宽而浅”,恰恰是符合基础教育阶段科学教育目标要求的结果呈现。而在现代科学教育界追求“基本”、“初步”和“宽而浅”的背后,则是针对人的终身学习所达成的共识:基础教育阶段首先要拓宽学生的视野,其次要促进学生对知识关联性的认识。至于聚焦于某项专业的深入学习,可待学生上大学,甚至工作之后开始,也为时不晚。因为一般只有到了这个时候(一般是青春期之后),一个人方可结束内心的躁动,找到自己真正愿意为之努力的方向。中外科学教育界对基础教育阶段教学目标的界定不仅重新定位了该阶段学科知识的难度,还暗示了跨学科教育需要达到的广度——既然难度不用太大,广度必然要扩展。《义务教育科学课程标准(2022年版)》中“跨学科”一词出现49次,显然不是随意为之!

笔者在前文中对“科幻=跨学科”的论述,一方面来自教育科研,一方面来自亲身经历。笔者1975年上小学,1976年就开始啃《神秘岛》,书中神秘的林肯岛、睿智的工程师史密斯、无畏的水手潘克洛夫、机警的记者史佩莱、勇敢的少年赫伯特,甚至忠诚的拉布拉多猎犬托普,都令年少的笔者为之神往。随着年龄增长,从凡尔纳三部曲、《小灵通漫游未来》《飞向人马座》《雪山魔笛》《古峡迷雾》《腐蚀》,一路读到《星球大战》《太空神曲》《太空桃源》(《与拉玛相会》的最初译名)《远望》《基地》《沙丘》《银河系漫游指南》《群星,我的归宿》《天意》,直到《三体》,再辅之从小学阶段开始阅读的《科学画报》《少年科学》《航空知识》《地理知识》《科学实验》,以及成年之后阅读的《环球科学》(《科学美国人》中文版)《Newton科学世界》《新发现》等科普杂志,个人的跨学科科学教育早已在不知不觉之间完成。在从事实验教学和科学教育研究25年之后,笔者终于可以说:不跨科,不科幻!想跨科,读科幻!科幻小说,开卷有益。寓教于乐,乐在幻海航行中。笔者之所以能够兜兜转转在知天命之年完成了从文科生向理科生的蜕变,一半以上的功劳源于自小开始的科幻阅读所积累的科学素养。2020年11月15日,笔者曾在上海风华中学专门做过一个中外科幻小说赏析报告并分享了相关经历,报告的主题就是《在至高享受中学习科学》。有了足够的跨学科知识积淀,当前几年笔者所在的上海市中小学数字化实验系统研发中心接到某市教研部门的求援信息,要为其首次开展的生物和物理跨学科教学设计相关课程及配套实验方案时,笔者在一天时间内就为其完成了三组课程设计,分别是《为什么你没见过活着的深海鱼?——不同水深的海洋生物与水压之间的关系研究》《横断山脉不同海拔的植物分布规律——气温、风量和降水对植物的影响研究》和《省力与费力——手臂上屈动作背后的杠杆原理》。与之配套的实验分别为:《使用压强传感器测量液体内部压强》《横断山不同海拔气温、风量和降水数据查询及分析》以及《手臂上屈模型的开发、搭建及其动态受力测量》(该模型由研发中心主任冯容士特级教师主持设计)。上述三个方案受到了该市教研部门的高度评价,并且在市级公开课上完成了做了精彩展示。随后,研发中心一度成了跨学科研究中心,各地的创新课程和实验设计需求纷至沓来。

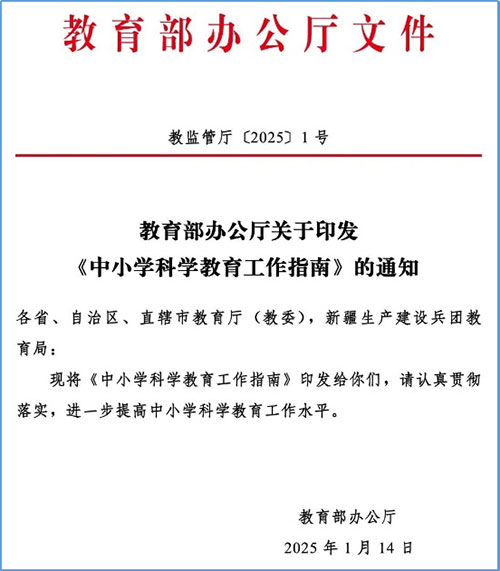

图11 DIS手臂上屈实验器及教学应用

随着与诸多科学和教育大家的相识与沟通,笔者逐渐发现:因受科幻启迪而走上科学和科学教育之路的大有人在!其中就包括很多令我们仰视的名人、名家!而放眼世界,因科幻而辉煌的人生正在埃隆·马斯克和杰弗里·贝索斯等人类超级精英身上喷薄怒放!相信正是基于对科幻在激发科学兴趣、启迪科学思维方面作用的充分肯定,才有了教育部对“要组织学生开展日常科学阅读和写作,通过科幻画、科普海报、科学小课堂科普科幻文学等科学创作形式,促进学生读科学、写科学、谈科学”的积极倡导(教育部办公厅《中小学科学教育工作指南》2025.01.14)!

图12 中小学科学教育工作指南

图13 马斯克、贝索斯,两位科幻迷终于进化成了火箭双雄:SpaceX和蓝色起源

5有持久的兴趣,才有无限可能

教育心理学指出:人的学习动机分为内在动机和外在动机。内在动机可视为人对知识的兴趣、爱好,以及对不断丰富和完善相关知识的渴求。而外在动机则包括对其学习行为的奖励和惩罚,以及奖惩所形成的综合压力。大量的教育心理学研究告诉我们:唯有强烈的内在动机才能将人导向长期有效的成功学习。外在动机只能在短期内对学习行为有所促进。而无论奖惩,长期的外在动机驱动只能让人走向反面:即便能够在某一人生阶段的学习和考试中胜出,也难以摆脱成为厌学者和弃学者的命运,从而与终生学习和素养教育、创新实践无缘。

图14 拥有内在动机,就会开始自我加压、自主驱动的学习

所以,尽管科幻不全等于科学,而是科学+幻想的文学作品,尽管科幻作品不能等同于科学教材,而阅读科幻,也不能被视为科学教育的全部,但科幻在激发和保持学生内在的科学学习动机方面的作用却是无可替代的。任何对科学教育重要性的强调都替代不了少年在读到《海底两万里》时对海底世界生出的无穷向往,更替代不了他们在读到《2001太空漫游》时因神秘黑石碑的突然出现而产生的心灵战栗!这种向往、这种战栗,正是少年面对未知自我觉醒的心理表征!从这个角度出发,针对科学的幻想不啻于科学学习的最佳开端,同时也是最为长久的内在学习动机之源。

但是,在“科幻是文学不是科学”的论调之下,文科老师往往因为读不懂其中的科学而限制学生读科幻,理科老师常常因理解不了其中的幻想则认为科幻不是正经科学也不提倡学生读科幻。作为闲书的科幻,不幸成了“不务正业”甚至“荒废学业”的代名词。一届又一届的学生,就这样与科幻擦肩而过,失去了借科幻开启科学学习之门的人生机缘。

正是基于上述认识,笔者才强烈建议:整个科学教育界应该转变思路,将以科幻阅读作为科学教育的起点和跨学科学习的支架。同时建议在各大出版社可以尝试在科学教材中针对关键知识点设置科幻阅读链接,用绚丽的想象和动人的故事去包装和诠释冰冷的辞藻、枯燥的公式,让学习成为学生自主、自发、自由的能动行为。同时还要谨记:科学发现始于大胆假设,终于小心求证。教师在指导学生开展科幻阅读的时候要引导学生抓住科幻中的科学要素,享受其中的幻想但不要将其视同与科学发现和科学规律本身,这才科幻的正确打开方式。

图15 《星之继承者》,期待你的打开!

回到《星之继承者》三部曲,这部作品的主人公——亨特,就是一位专业精湛且长于与人沟通、团队合作,并且始终对未知世界抱有强烈好奇心、探索欲的物理学家。他之所以能够被从英国召到美国,又从美国的科技公司进入了联合地球军总部(虚构),接着飞上了月球和木卫三,在完成一系列重大科学发现的同时还成了人类文明与外星文明之间沟通协作的大使,就在于他始终处于强烈的内在学习动机的驱使之下,并且因此肩负起了不畏艰险、勉力登攀的人生使命。这也构成笔者推荐该书的另一个原因:该书不仅在宏大的史诗级叙事中实现了令人眼花缭乱的学科跨跃,更塑造了一个不断挑战自己原有身份和角色的“斜杠”青年!亨特自身的经历足以启发读者:有了兴趣,才能将被动的学习转变为主动的探索;有了强烈而持久的兴趣,人生才有无限可能!

最后,谨以本人这篇科幻书评处女作,致敬两位文化名人:

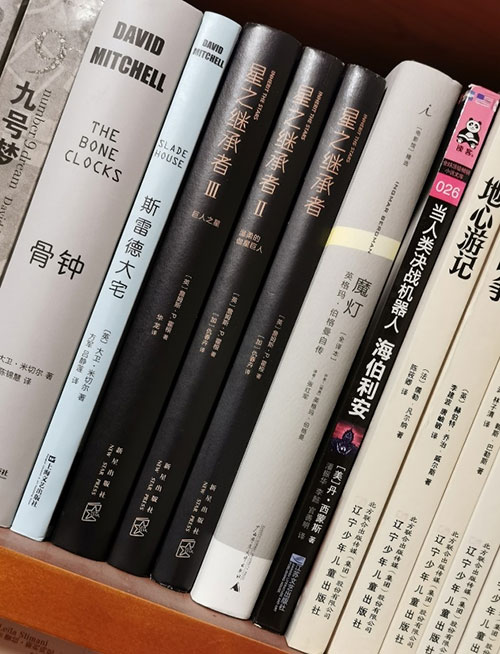

其一,致敬上海交大江晓原教授!他是我所认识的读书(包括科幻小说)最多的人,也是写书评(包括科幻书评)最多的人。当我跟他聊起《星之继承者》三部曲的时候,先生秒回了一张照片,只见这套书赫然躺在他的书架之中(此处应有汗流浃背表情包!)。相信如果江老师出手写这本书的书评,他只需挥洒不到三分之一的文字量,就能完成对拙文的碾压!

图16 江晓原教授书架上的《星之继承者》

其二,致敬《星之继承者》三部曲中文简体版权的引进者,成都八光分文化传播公司的创始人杨枫老师!她曾是《科幻世界》的资深编辑,也是笔者仅谋过一面但非常尊敬的科幻出版者、传播者。文中提到的《星之继承者》三部曲问世的时间,就是笔者从杨老师那里请教来的。感谢杨老师为国内幻迷们呈现了这样一套好书,并且为本文提供专业级修改!

图17 资深科幻人杨枫老师